![]()

No.81 2004..09.25日号

|

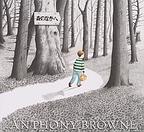

【絵本】 ●お話の数珠つなぎ 「ロブスター岩礁の灯台」ジェイムス・クリュス作 森川弘子訳(未知谷 1956/2004,7) ファンタジーブームの中で、今、ジェイムス・クリュスなんて出してくるなんて、渋すぎだわ、未知谷さん。でも、とってもうれしい翻訳です。 ケストナーやエンデと共にドイツの三大児童文学作家であり、亡くなってもなお、本国で新版が刊行されている作家クリュスは、日本できちんと紹介されてきたとはいいがたい。今回「笑いを売った少年」と本書が翻訳出版されたのが、今のところ手に入れられるクリュス本のすべてになっている。 1956年に刊行されたデビュー作である本書は主人公の作家が帆布工房の親方からお話を聞き書きして物語られていくスタイルである。小さなお話のいくつもがいつの間にかつながっていき、作家の持っていた思い出とクロスしていく。短編連作をつなぐ、主人公の作家のつぶやきがそのまま読者の思いとつながっていく。オーソドックスでメルヘン色の強い作風に、今の読者は古臭いという印象を持つ人もいるかもしれない。けれども、人によって語られることで、お話そのものが次のお話を引き連れてくるような、自在な語り言葉の強さに、お話というものの底力を感じさせるのだ。このスタイルは今も有効だと思う。 今までクリュスのものが翻訳されにくかったのは、詩、唄(うた)というスタイルがお話の中に入り込み過ぎていたからではなかったか、と個人的に思っている。数多いクリュスの未邦訳の絵本を見るにつけ、リズミカルなテキストがとても魅力的なのだが、それを日本語に置き換えた時、どれだけの楽しさを得ることができるか、難しいなと思うことが多かったからだ。本書の中でも唄でお話が進んでいくものがあったが、やはり、この部分を子どもと楽しむにはいたらなかった。 唄とお話が未分化に立ちあらわれるのは、それが語られる物語であったからだ。近代小説とは違う、お話のもともとに近いところで作られる物語だからだ。そして、それは子どもに最も近いものであったろうと思う。だからこそ、クリュスの本はイラスト入りの子どもにも手に取りやすい造本で今もドイツで刊行され続けているのだ。日本でもそういう形で手に取りたかったな。 ●その他の絵本、読み物 「くりちゃんとひまわりのたね」どいかや作(ポプラ社 2004,8) ハムスターのくりちゃんが大好きなひまわりの種をたくさん、たくさん食べたくて、どうしたら良いか、考えました。そうだ、ひまわりの種をうえて、花を咲かせればいいんだ!と思いつきます。ひまわりのお世話と種の収穫を友だちの動物たちに手伝ってもらい、最後はひまわりパーティ。かわいいキャラクターそれぞれに、きちんと役割があって、仲良し、安心のラストでにっこりです。 「ねずみくんのプレゼント」なかえよしを作 上野紀子絵(ポプラ社 2004.7) ねずみくんの絵本20册目。ねずみくんはだいすきなねみちゃんの大きな風船のプレゼントをします。「大きな風船、ぼくのきもち」だって。他の動物さんたちがプレゼントをくれる間に、ねずみくんの風船はどんどん縮んできて、最後は、なんと、われちゃった! 出てきた本当のプレゼントは、ねずみくんからのお手紙。心配させて、最後にはハッピーエンドのお約束。だけど、それがうれしいんだね。  「えんぴつはかせ」山岡ひかる作(偕成社 2004.7) 「おやすみ時計」「おかし・な・ごはん」に続く三作目。この作者は貼り絵の手法で描いているので、微妙な立体感が不思議な感じがする絵になっている。それがストーリーのちょっと不思議なところをうまく引き立てているような気がする。ストーリーは自分の意志で動いて、返事をかいたり、計算間違いを指摘したりする鉛筆はかせとぼくのようすを順々に描く。何でも知りたい、教えて!と言う鉛筆はかせ。うれしくなってどんどん漢字を教えたり(練習したり)、ノートにかいたりするうちに、はかせは短くなっていく……。ぼくが良い子ちゃんになっていく展開が照れくさいような気もしたが、小学校低学年の子どものあったらいいなあ、のど真ん中を狙ったてらいなさがうり。 「うんこ日記」村中李衣・川端誠(BL出版 2004.7) トイレの表紙で「うんこ」ときたら、どうにも手が出なくなっちゃう人もいるかもしれない。でもね、これはあとがきにもあるように、父さんのいない1週間、ぼくとかあさんはきちんと食べて、排せつして、きちんと毎日暮らしていましたよ、安心してね、の絵本です。実際のエピソードから、こんなにもシンプルな思いを抽出して形にするには、なかなかに大変な共同作業があったこと、これもあとがきを見てください。 「おいしいよ」「さあ、おでかけ」「ママといっしょ」やまだうたこ作 (ブロンズ新社 2004.8) かわいいクマの子が主人公の赤ちゃん絵本。片ページにジュースのイラストがあったら、隣のページではクマちゃんがジュースを飲んでおいしいよ、といっているようなイラスト。ものと行動を見開きで展開させたシンプルな構成と白地にくっきりとしたイラストでオーソドックスなつくりです。展開はオクセンバリーの赤ちゃん絵本を思わせますが、オクセンバリーがテキストなしのイラストだけで展開させているのに比べ、単純な言葉がついているところが読み聞かせ初心者にも親切かな。赤ちゃんの暮しに即した絵本づくりは同じような内容になってしまいがち。そこでひねらず、直球勝負に徹したところと愛らしいキャラクターを作り出したところがこの作家らしさか。 「おうちなのね」「バスなのね」「ふねなのね」中川ひろたか文 100%オレンジ絵 (ブロンズ新社 2004.9) 床に描いた四角や椅子や大きな箱がそれぞれ、子どもの遊びの中でおうちやバスやふねになっていくのが楽しい小さな絵本。最初はただの四角や椅子や箱だったのに遊びがどんどん展開していくうちに、本当のお家やバスや船になっていく様をそのままイラストにしていく展開のようすが巧み。ふつうなら、また四角や椅子や箱に戻って、遊びを終了するところまで語ってしまいがちだけれど、それぞれイメージを持続させたまま「おうちなのね」と締めている。中途のようにも読めるけれど、絵本を閉じたところから、子どもがイメージを持続したまま遊びに突入していきそうな誘導力も感じる。 「たのしいことなあに?」おいしいものなあに?」なぞなぞ/石津ちひろ 高林麻里え (フレーベル館 2004.8) 小さななぞなぞ絵本のシリーズ。一緒に暮らすネズミちゃんとかえるちゃんのお話の中に、なぞなぞがかくされていて、それを解いていくとお話が進んでいくのが楽しい趣向。なぞなぞのレベルも小さな子どもにあったもので、次のページを開けばきちんとイラストでお答えがにっこりしているのが、うれしいな。小さなサイズの絵本なのでお出かけに持っていくのによいみたい。読んでもらいながら、答えていくと自分もお話に参加しているみたいで、楽しいようですよ、小さな子は。 「とこちゃんのしゅっちょうひきうけます」かわかみたかこ作、絵 (フレーベル館 2004.7) 床屋さんのとこちゃんシリーズ2作目。今回はとこちゃん、森の抜けておひさまえんのおばあさんのところまで出張します。地図も持ったし、道具も持ったし、準備万端、しゅっぱ〜つ。だけど、森の中、つたが絡まり、まっくらで、とうとう、とこちゃんのはさみが登場です。とこちゃんが「ようございます!」と木の要望を聞いてあげるのが頼もしく、みごとなきりっぷりにすっきり。 「おへんじください。」山脇恭作 小田桐昭え (偕成社 2004.9) お手紙は小さな子にはとても魅力的に見えるものなのですね。しろやぎさんとくろやぎさんのうたしかり、がまくんとかえるくんのおはなししかり。この絵本では三匹のネコたちとお手紙のてん末。お友達のしゃむちゃんにお手紙を出したのに、なかなかお返事がこなくてやきもきするくろくん。一緒に待ってくれていたトラくんがとうとうしびれを切らして「お返事をむかえていこう」とひっぱりだします。列車や郵便局をまわって戻ってきたら、郵便屋さんがうちにきていました……。ラストはその後のくろくんとトラくんの姿ににっこり。お手紙書きたくなるかもね。 「どうぶつさいばん ライオンのしごと」竹田津 実作 あべ弘士え (偕成社 2004.9) タンザニアの草原、ヌーを殺したライオンの裁判が始まりました。ライオンとヌーのそれぞれに弁護士がつき、証人に動物たちが登場します……。アフリカや動物を圧倒的な存在感で描いたイラスト。動物の習性をきちんと踏まえた証言をさせるテキスト。二人の作家の専門的な知識を生かしたつくりになっています。ライオンがヌーを食べるのは仕方のないこと。でも、自然の見えざる大きな手の存在をこの絵本では読者に伝えようとしています。ただ、その伝え方がいささか性急にすぎたような。最後に呼ばれたモンゴル人の羊飼いの老人のセリフは、本当にこの人がいわなくてはならないものだったのかしら? アフリカの動物たちのお話にモンゴルの人が出てきてしまうところにどうしてもひっかかってしまう。絵本や物語は時空をこえるものだけれど、それでもお話の成立には一定の枠というものがある。イラストでは御丁寧にも老人のシルエットをきちんと裁判のはじまりに描いてはいるけれど、テキストはもう少し工夫する余地があったと思う。本当のことをそのまま伝えるのはノンフクションの仕事。本当のことを違う形でイメージさせることがフィクションの仕事。 「ミーちゃんですヨ!」なかややすひこ作 (講談社 2004.7) 絵本新人賞を受けたデビュー作。広い野原のまん中の道で、喧嘩をしてしまったネコのミ−ちゃんとやすおくん。「もうどうにでも なっちゃえ!」やすおくんがいうと、ミーちゃんはどんどん大きくなって、ぱ〜んと弾けて100匹のネコに。どれが本当のミーちゃんかな? やすおくんと一緒に読者もミーちゃん探しに加わって、入り込んで読めるのがこの絵本の楽しさ。大きな野原の一本道での変身が、ちょっと「キャベツくん」を思わせて、大きくなって弾けるところは北欧の民話を思わせる。新人の作品だけれど、オーソドックスな芯をきちんと持ち合わせていそうなところがよい。カラフルではっきりとしたイラストは小さな子にもアピールしやすいだろう。 「おばけのブルブル」荒井良二作 (講談社 2004,7) おばけのブルブルは人形劇の人形です。ブルブルはおばけなのに変身が苦手。筆になら、変身できます。お友達のおばけスナオナオが人間の女の子に化けて、筆になったブルブルを持って、人間の町に行ったらね、たくさんの絵を描いて、すごい有名になったんだって。でも、疲れちゃって、人間って忙しいのねえ、っておばけに戻って、お家にかえりました、というのが人形劇で語られます。お話がそのままファンタジーとして成立するのではなく、人形劇として提示されるところがミソ。お話の質が一つ枠を持つことで、確固になると同時に、ちょっと遠くなりますから。それくらいの距離感が良いのでしょう。小さな子にはその距離感がわかりにくいところでもあったみたい。テキストのトーンを変えることでそれを強化する工夫はできたかも。 「コロボックル ふねにのる」佐藤さとる作 村上勉え(講談社 2004.7) コロボックル絵童話2。冒険好きのコロボックルの男の子トコちゃんが人間の子どもの作った笹舟にのって、池を一周する様子を物語る。途中、カエルに舟をひっくり返されそうになったり、滝のような流れに巻き込まれそうになったり……。ドキドキの冒険を最後の地図で確認できるところがうれしい。 「くろくんとふしぎなともだち」なかやみわ作 (童心社 2004.8) クレヨンのくろくんシリーズ第2作目。子どもの身近なものにいのちを吹き込んで生き生きと動かすのが、この作家の本領。前作ではあんまり活躍できなくて最初、しょんぼりしていたくろくんなのに、今回は毎日たくさん遊んできているみたいなので、気になったクレヨンたち。誰に会いに行っているのか、聞いてみると……。今回もクレヨンの特性とふしぎなともだちの特性が、きちんとお話を展開させるカギとなっていて、ドキドキ、安心、にっこりのラストに。 「ないた」中川ひろたか作 長 新太え (金の星社 2004,9) 泣く、という行動をいろんなシチュエーションで見せていく。中には、鳴く姿も入ってはいるけれど。どうしてなくんだろう、という疑問は、幼児では持たないかもね。この絵本に描かれる7、8歳くらいの自分と他者の区別がきちんとつく子どもなら、考えるかもしれない。重たいような、にじんだようなイラストが、泣く前のふるふるした心持ちを思い出させる。うすぐらい池にぽつんと石を投げ込んだみたいな絵本だ。 「むしっこいちば」澤口たまみ文 近藤薫美子え (教育画劇 2004,7) 虫のことならよく知っている二人の作家ががっぷり、よつにくんだ絵本。市場なので、いろんなアイテムがそろえて、展示されています。最初は寝袋やバックによさそうなマユの部屋。おつぎは遊びコーナーでブランコしたり……。いろんな部屋を全部見て、買い物したら、お家でつかう。どのページでもいろんな形や色のそれぞれを細かにいろいろ描いています。一つの見開きに描かれるものが多いのでそれぞれをきちんと見ていくと、すごく時間がかかります。一人でじっくり見るもよし、何人かで一緒におしゃべりしながら読むのも楽しい。最初に市場の地図が描いてあったので、それと中の見開きがすんなり結びつく構成にした方がわかりやすかったかしら。お話に流れはあるけれど、カタログ的な展開で進んでいく感じが強く、ストーリーとしての落とし込みが弱いように思ったので、読んでいてちょっと混乱。どちらかに徹した方がよかったかも。もったいない感じ。  「ムッシーげきじょう」土橋とし子作 (教育画劇 2004,8) 劇場でそれぞれの虫たちが得意技を見せるという趣向。虫はちょっと苦手……という子でも、このキャラクターなら、だいじょうぶではないかしら。シンプルでなんてことないストーリーだけれど、それぞれの習性をうまく使って、技として見せているのがうまい。ラストシーンまで楽しめる。 「むしのチロリンコンサート」菅野由貴子さく (教育画劇 2004,8) 顔は人間みたいで、身体は虫として描かれている。おはなしも、順々にコンサートに参加する虫たちが増えていく、オーソドックスなもの。イラストはちょっとサラ・ファネリを思わせるところもあり、ストーリーも展開もイラストも、全体的にもう少し、工夫が欲しいような気がした。 「ありんここりん」 藤枝リュウジ文、絵 (教育画劇 2004,7) 人気イラストレーターの初めての自作絵本ではないかしら。ビスケットのかけらを拾ったこりんが出会ったのは帽子をなくしたきのみくん。どうも、こりんの巣の中に落としたみたい。二人で探しに出かけます。食堂や寝室……とさがしてみると……。イラストはシンプルで力強く、親しみやすい。ただ、お話の展開に合わせ、イラストの大きさや、視点が変わるともっと絵本らしい味わいが増えたのに、と残念。 「あいうえお、だよ」長田弘作 あべ弘士え (角川春樹事務所 2004,7) 言葉が主人公の絵本。まず、あ、い、う、え、おの5つが世界の様々になるという。最初、えっと戸惑うかもしれない。あは木になるというし、いは鳥になるという。うはみずうみになる、えは風、おは星になるという。あ、い、う、え、おは音として存在しているのではなく、イメージとして、一つのエレメントとして存在しているのだとわかれば、すうっとこの世界創造に入っていける。イラストはことばに寄り添いながらも独自の世界を描き出し、それがそのことばをきちんと裏付けている。絵本のことばはどうしても具体を背負ってしまう。ことばだけで、提示されるのとは、違った意味合いを持ってしまう。それが、もしかしたら、最初入り込めなかった理由かもしれない。 「たかい たかーい」 福田利之さく (主婦の友社 2004,9) 新進イラストレーターの赤ちゃんボードブック。犬、うさぎ、ぞう、人のおとうさんが順々に登場し、自分の子どもをたかいたかーいする展開。シンプルで繰り返しが楽しい。マチエールに凝った、明るいタッチのイラストだが、動物たちや人の表情はちょっと固いかな。お父さんに読んでもらえるといい絵本。 「ムーちゃんのかばん」いとうひろしさく (主婦の友社 2004,9) 「ムーちゃんのぼうし」に続く赤ちゃんボードブック2作目。ちょっと大きな赤ちゃんはかばんが大好き。中のものをいれたり、出したり。今回、ムーちゃんはお気に入りのかばんに、好きなものをいっぱいいれます。すいとう、くれよん、くまさん、ミニカー……。さあ、出発、と思ったら、重くて歩けません。さあ、どうする? 単純なストーリーと単純な線のイラストなのに、驚きと豊かな表情があるところが、この作家らしい。 テキストも甘くないし、この本なら、お父さんも読んであげられそうかな。 「なきむしあかちゃん」クレシッダ・コーウェル作 イングリッド・ゴドンえ (主婦の友社 2000/2004,9) 泣いてばかりの赤ちゃんに、あひるや犬やネコや牛がどうしたの、と声かけます。でも、赤ちゃんは泣くばかり。おもちゃがほしいの? おなかがすいたの? おふろにはいりたいの? ねむいのかも? やっとのことで赤ちゃんが寝たら、動物たちもぐーぐー。こんな感じ、思い出します。何をしても泣き止まない、疲労困ぱい、こっちが泣きたい。そんな状況がこんなにかわいい絵本になるとは。繰り返しが楽しくて、親はちょっと身につまされる絵本。 「エレーナのセレナーデ」キャンベル・ギースリン文 アナ・フアン絵 小島希里訳 (BL出版 2004/2004.8) メキシコに住むガラス職人の娘エレーナ。女の子にはガラス吹きはダメだっていわれて、男の子の服をきて、男の子のふりをして、ガラス吹きのさおを持って、ガラス職人の町を目指して歩いていく……。さおを吹いて、動物たちに音楽を聞かせ、練習するところが「セロ弾きのゴーシュ」っぽい。たどり着いた職人の町ではさおで「小さな星」という音楽を奏でると、ほんとの星みたいなガラス細工ができあがり、みんなびっくり。最後はお父さんに自分の腕前を見てもらいたくなって帰っていった。 この絵本はアナ・フアンのイラストがあってこそ、作ることが出来たテキストだと思う。彼女の第1作の「フリーダ」(画家フリーダ・カーロを描いた絵本)を見た時、どきっとした。このテイストは強くて魅力的だけれど、どういう絵本が合うのかしら、と思ったものだ。それがこんなにも早く、存分に魅力を生かせるテキストに出会い、絵本化され、翻訳されるとは。うれしい。女の子が職人という男社会に入っていって、認めさせるという構図もアメリカの本らしく、たのもしい。 「さびしいくま」クレイ・カーミッシェル作 江國香織訳 (BL出版 2001/2004,8) 「海辺のくま」「ふるびたくま」という寂しい心に寄り添って、きちんとそれを救ってくれるストーリーの小さなお話絵本がある。その第三弾目。本作ではくまがひとりぼっちになってしまう。お家の中のどこを探してもクララはいない。外に出てみると、そこではおいてきぼりにされたウサギと、いつもひとりぐらしののらねこが。ひとりはさびしいというくまやうさぎに、のらねこはひとりの気楽さを伝えます。くまはまいごのクララを探しています、というポスターを作り、貼っていると……。ラストの三匹とも安心してクララのベッドに入っているイラストで、さびしいものはひとりもいなくなったんだなあとわかります。淡々とした文章とぎごちないような細い線のイラスト。前の2作にくらべると、さびしさの深さが浅いような感じですが、小さな子には身近で理解しやすい世界になっているみたい。 「のねずみタイニィのだいぼうけん」マーティン・ウォーデルさく ジョン・ローレンスえ いしいむつみ訳 (BL出版 2004/2004,8) のねずみの姉弟が巣穴から飛び出して、麦畑へと出発!くきのぼりやおいかけっこ、トラクターのぼりやうんてんごっこをしてあそびます。この絵本の見事なところは、木版画のイラストの細かさ。よく見ると別版で刷ったものを切り取って、貼り込んでいたり、いろんな色で刷っているのがよくわかる。ストーリーの展開はシンプルだが、目の前にあるものでどんどん遊びを展開させていく楽しさの他に、かんれんぼでひとりぼっちになって不安になる気持ちを表現したり、小さな心がどんどん動いていく様を具体的に見せているのがいい。探し絵的な楽しみもある絵本。  「サティさんはかわりもの」M・T・アンダーソン文 ペトラ・マザーズえ 今江祥智&遠藤育枝やく (BL出版 2004/2004,9) 「サティさんはかわりもの」M・T・アンダーソン文 ペトラ・マザーズえ 今江祥智&遠藤育枝やく (BL出版 2004/2004,9)エリック・サティは逸話の多い作曲家。彼を主人公にした絵本。このような伝記絵本というものは、外国にはいくつかあります。「ボンジュール、サティおじさん」(トミー・デ・パオラ作)ではマチスやピカソ、ガートルード・スタインがでてきましたし、「エレノア」(バーバラ・クーニー)ではエレノア・ルーズベルトが描かれました。そうそうクーニーには「エミリー」というE・ディキンソンを描いたものもありましたっけ。絵本にした場合、人生の中のトピックスとなる場面を印象的に描くことができるという特徴があります。その印象が強ければ強いほど、その人生の一部分しか描けないということも。このサティの絵本は時系列に沿って、シンプルにサティの歩みを描き出している。マザーズの絵はテキストに沿って具体的に描かれる時と、彼の音楽に誘われたように夢幻的に描く時とが、良いバランスを持っている。とてもいい。 「ジス・イズ・ニューヨーク」ミロスラフ・サセックさく 松浦弥太郎やく (ブルース・インターアクションズ 1960/2004,8) 昨年、アメリカで復刻されて大人気を博したサセックの絵本。洋書でもずいぶん売れていた。その翻訳版。サセックのイラストは懐かしいような、でも今だから、このデザイン的な60年代のイラストが受けている、という感じがする。ニューヨークを旅人の目で切り取っていく、イラストだからこその遊びがあふれていて、訳文もリズミカル。お勉強的につくられがちな内容が、驚きと好奇心と遊び心であふれているのがサセックらしい。「ロンドン」「サンフランシスコ」「パリ」と順々に刊行中。 「つきよのぼうけん」エドワード・アーディゾーニえ エインゲルダ・アーディゾーニぶん なかがわちひろ訳 (徳間書店 1973/2004,9) 子どもが大きくなって遊んでもらえなくなったくまのぬいぐるみとお人形、ちびくまはとうとうゴミ箱に捨てられてしまいます。力を合わせて、逃げ出して、これまたポンコツのおもちゃの機関車にのってでかけます。もう一度遊んでくれる子どもを探して……。自分の子供達が遊んでいるおもちゃを主人公に作られたお話におじいさんが絵をつけてくれて出来た絵本。なんとも幸せな空気に包まれています。だから、かわいそうな目にあっても、暗くならず、夜も淡い月夜でこわくない、暖かみのある絵本になっているのでしょう。  「森のなかへ」アンソニー・ブラウンさく 灰島かり訳 (評論社 2004/2004,7) 「森のなかへ」アンソニー・ブラウンさく 灰島かり訳 (評論社 2004/2004,7)表紙からしてただ事ではないような感じ。夜、大きな音がして、起きてみるとパパがいない。パパ、かえってきて、と目に入るものすべてがささやいている。寝込んでいるおばあちゃんにお見舞いの品を持っていって、といわれたぼくは、通っちゃダメ、っていわれている森のなかの近道を通っていく。設定がまず、赤頭巾みたいだし、お話好きのおばあちゃん、というキャラクターがこの絵本の世界を決定しているみたい。おとぎ話のなかの住人たちが森の道に出てきては、ぼくに、お見舞いの品をくれという。暗喩と重層的なイメージはブラウンの得意とするところ。本作ではお伽の森とパパとママの間で揺れる子どもの気持ちを重ねて、今までの作品のなかでも特に親しみやすい本になっているのではないか。モノクロの森とおばあちゃんの家のあたたかさの対比があざやか。 「かいじゅうになりたいミルクちゃん」かどのえいこ作 にしまくかやこ絵(ポプラ社 2004.8) かいじゅうトゲトゲシリーズ三作目。かいじゅうの家の子になったミルクちゃんに弟が出来ました。かいじゅうの弟だから、すぐ大きくなっちゃって、だっこしようとしても反対にだっこされているみたい。歯だってとげとげしていて強そう。これじゃあ、私のほうが妹になっちゃうわ、とミルクちゃん、一人で森へ行ってしまいます……。家族の中で自分の居場所を見つけるために、行動をおこし、それをきちんと受けとめてもらうこと。それができれば、OKです。それができる子もそれを見守る親もすてき。 「どんどんきいて!」アンティエ・ダム作 石津ちひろ訳(小学館 2002/2004.7) 語りかけ絵本と副題にあるけれど、イラストもしくは写真に一言質問がついた見開きで展開していく。ページを開きながら、子どもに読んで質問していくことを意識して、「語りかけ絵本」となっているのだろう。一人で読む時は質問と組み合わされた絵や写真の意図を読み解く楽しみはある。路上の段ボールの中で寝ている幼児の写真に「こんや いちばん ねむりたいところは どこ?」という質問が組み合わされていたり、「すてきに みせたいときには どんなかっこうをする?」という質問には、キツネの襟巻きをしたウサギのイラストが描かれていたり。 「怪物ガーゴンとぼく」ロイド・アリグザンダー作 宮下嶺夫訳 (評論社 2001/2004.6) 老婦人と少年の物語には印象深いものが多い。「トムは真夜中の庭で」はその白眉と言えるものだけれど、本作の老婦人の描かれ方はそれにも劣らない。ガーゴンはぼくのおばあさんの親戚にあたる病気がちな老婦人だ。ぼくが伝染病にかかり、学校にいけなくなった時、家庭教師としてぼくとすごしてくれた。ぼくは自分でお話を作ってはノートに書き留めている。その中でぼくもガーゴンも歴史のエピソードの1員として活躍し、いろんな出来事を納めていく。スリリングでドラマチックな時間。子どもと共に在るということの喜びと配慮にあふれたこの人物がアリグザンダーにとって実在したという驚き。それをきちんと作品の中で生かし切っているのがすごい。親の側からも、子どもの側からも発見の多い、読む楽しみにあふれた本だと思う。(以上、ほそえ) --------------------------------------------------------- 『魔女の子どもたち』(アーシュラ・ジョーンズ:文 ラッセル・エイト:絵 みはら いずみ:訳 あすなろ書房 2001/2004.09 1300円) 子どもですから、魔法はまだまだ修行中。ですから、彼らが公園にやってきたとき動物たちは逃げ回ります。 案の定、魔法はかけたが、解き方が判らないなど、ドタバタがユーモアたっぷりで楽しいです。 画はコミカルなマンガで、物語に合っています。 いい出来。(hico) 『ネコのラジオ局』(南部和也:さく とりごえまり:え 教育画劇 2004.09 1000円) ネコのラジオ局では、ヒゲがアンテナになっています。だからあんまし遠くまでは聞こえない。 もっと大きなひげが必要だ! で、ヒゲクジラにひげをもらいに行くというお話。 どんでん返しがあったり、新しい世界が開けてきたりはありません。むしろこの作品の良さは、無理なく進んでいくストーリーとそれに呼応したかなような、シンプルな画。 気持ちよく読み終えることが出来ます。 私がネコ好きだからかな?(hico) 『おへんじください』(山脇恭:作 小田桐昭:絵 偕成社 2004.09 1000円) ネコのくろくんは、おひっこししたシャムちゃんにお手紙。でもなかなかお返事がこない。くろくんはあせってないけど、友だちのとらくんはイライラ。冷たいやつだってね。 こんな小さな小さなエピソードを使って、二匹の心の動きを繊細に的確に、言葉と画が描き出していきます。画が物語を支配しているわけでもなく、リードしているわけでもなく、言葉とベストマッチ。これを絵本と呼ぶべきかは悩むところですが、友だち同士であることの幸せが良く伝わっているところが、いいのです。(hico) 『世界中の息子たちへ』(堤江美:詩 高橋邦典:写真 ポプラ社 2004.08 952円) 報道カメラマン高橋が世界中で撮った戦場の子どもたちの表情に、堤が言葉を添える。 ここにあるのは「願い」。それは、高橋の写真と並べれば違和感が生じてしまうものだが、その違和感の中に現実が浮かび上がる。戦場でのこどもの屈託のない笑顔を、どう受け止めるか? いや、反応するかでもいいや、そこがこの写真絵本の存在を支えてくれる。(hico) 『ペネロペ まきばへいく』(アン・グットマン:ぶん ゲオルグ・ハレンスレーベン:え ひがしかずこ:やく 岩崎書店 2003/2004.09 1500円) 仕掛け絵本です。 さまざまな動物の赤ちゃんが隠れているのを探す趣向。探すと言っても仕掛けのところにいるのは判っているわけですから、楽しみはやはり、仕掛け。 タグを引っ張ると、画面が開いて、どうぶつが現れるシンプルさが良いです。飽きない。 ただ、製本が良くないのか、かなり力を入れないと現れないページもあり、なんだか壊れそうで不安。それも楽しいってことかしら?(hico)  『くるまの ねだんのえほん』(くもん出版 2004.07 1000円) 『くるまの ねだんのえほん』(くもん出版 2004.07 1000円)もうそのまんまの絵本です。 これがいいのは、様々な車、乗用車から消防車までが、「ねだん」という数値で並べられていること。そこにどれが好みだとか、センスがどうだとかの価値は入ってきません。これは結構大事なんです。一度「ねだん」で比べてみる。すると「ねだん」では比べられないのが判ってきます。 この辺りへ目線が行ってるのに感心。オチもいいし。(hico) 『もしも数字がしゃべったら』(高岡昌江:文 すがわらけいこ:絵 アリス館 2004.08 1000円) 1から0までが、それぞれの特徴など、ありとあらゆることを語ってくれます。 まあ、それぞれの自己主張の様といったら! 勉強になりまっせ、と言ったら読みたくないですか。でも、雑学としてだけではなく、日頃気にもかけず使っている数字への興味がムクムクとわき上がってきますよ。(hico) 【創作】 『マンガ 好きです!』(令丈ヒロ子 JIVE 2004 840円) マンガ家を目指す女の子の物語。 と書けばただそれだけの話なのですが、それをどう料理するかが腕の見せ所。 マンガ描くのが得意な小学校5年生まりか。クラスに美少年ともやが転校してきます。 いきなり美少年を出す辺り、とても潔いですね。んなのやりすぎだ、嘘っぽいとかを作者は考えない訳です。当然ながら、物語の進展に従って二人の恋も語られていくのですが、そうしたありがちな太いラインを引いておいて、その周りに語りたいことが添えられるのです。 この美少年、実は少女マンガが大好きで、まりかの才能を見抜き、マネージャーになると言い出す。 ここからは、表現者になることのドキドキや、マンガ家になるための具体的な方法などが恋の周りに描かれていきます。子どもが知りたいけれどよく判らないことを、先輩である作者は示していくのです。 巧いな〜。(hico) 『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』(J・K・ローリングス:作 松岡祐子:訳 静山社 2003/2004.08 4000円) またまたヴォリュームアップの最新刊。 学園生活に入るまでが前作同様長い、長すぎる・・・・のですが、今作はそのじらしが、ポッターがじらされていることと重なって来るので、前作ほどシンドクはありません。 秘密を教えてもらえないもどかしさ、友人たちがチーフになるのに、自分は任命されない事への怒り、ハリーはイライラのしっぱなしです。 十五歳ですからね、初恋もありますからね、あの人と戦っていますからね、ハリーの精神バランスが危なくなるのは当然。読者は心配、ハラハラです。 ハリーが暗黒面に落ちそうなのは、なんだかスターウォーズみたいだし、そう言えば校長先生もなんだかオビ=ワン・ケノービみたいですが(ルークとアナキンの関係と、ハリーとあの人の関係が重なる可能性も残されています)、それはお決まり、お約束の展開ですから、OKです。 気になるのは、それでもやっぱりハリーが十五歳には思えないこと。十五歳で、まだこのレベルか? と思うことしばしば。これはハリーのみならず、先生も含めて言えます。誰も成長していないように見えます。何だか歯がゆいのです。 それがこのシリーズの良さ、特徴なのは、段々判ってきました。だから最後まで読みます。でもそこがこのシリーズの限界なのも確かでしょう。(hico)  『真夜中の飛行』(リタ・マーフィー:作 三辺律子:訳 小峰書店 2000/2004.08 1400円) 『真夜中の飛行』(リタ・マーフィー:作 三辺律子:訳 小峰書店 2000/2004.08 1400円)空を飛べる女たちのハンセン家。けれどそれは隠さなければならず、また、意志の自由は主人公ジョージアの曾祖母イザドラに握られている。 こうした縛りの中からジョージアはどう自分を解放していくのかが読みどころ。 まず設定がいいですね。そして謎が徐々に解き明かされていくところもおもしろく(結構スタンダードです)読ませます。(hico) 『魔法使いになるための魔女の呪文教室』(ビアトリス・フィルポッツ:文 ロバート・イングペン:絵 神戸万知:訳 2003/2004.09 2800円) 魔法の歴史、エジプトのそれからハリー・ポッターまでが紹介される「呪文の歴史」、そして、「魔法の実践」、「目的別の呪文」を3部で校正されています。文に無駄はなく、広く(深くとは言えませんが)魔法・呪文の知識が得られます。 それよりなにより、画が良いです。もう世界に引き込まれてしまいそう。(hico) ------------------------------------------------------------------- おとうさんは自分が一番正しいと思っている。おかあさんはおとうさんのいいなり。兄さんはいつもふってくされていて、おとうさんを怒らせることに生き甲斐を見出している。自分はと言えば、クラスで浮いていて、仕方がないから好きでもないけど同じように浮いている二人のコと友だちのふりをしている。『ミッドナイト』(ジャックリーン・ウィルソン:作 尾高薫:訳 理論社 1000円+税)の主人公ヴァイオレットはそんな登場の仕方をします。 彼女の支えは大好きな絵本作家キャスパー・ドリーム。でも、人気作家の彼にファンレターを出しても返事が来るはずもありません。だから手紙は出さずに、日記のようにして机にしまっています。部屋はキャスパーの描く妖精をまねして作った人形たちで一杯。 なんかクラーイ? 実は兄さんが養子であるのが判って、家族はいっそうギクシャクしているしね。 そんな日常の中でヴァイオレットがどんなことを考えて、感じて、悩んでいるかが彼女自身の言葉で語られています。だから、ヴァイオレットに寄り添って読んで行けば、「クラーイ!」なんて言ってられません。 もっと自信を持っていいんだよって声をかけてあげたくなる。 その励ましは、読んでいるあなたにもきっと返ってきますよ。(hico) 読売新聞2004.08.30 |

|