![]()

|

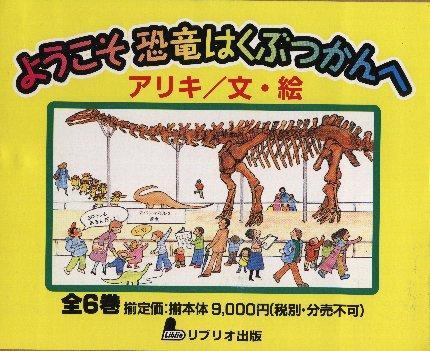

【絵本】 『ようこそ恐竜はくぶつかんへ』(アリキ文絵/神鳥統夫訳/小畠郁夫監修/リブリオ出版) 『ようこそ恐竜はくぶつかんへ』(アリキ文絵/神鳥統夫訳/小畠郁夫監修/リブリオ出版)以前佑学社からでていた、アリキの科学絵本の復刻版全六冊です。分売不可なので9000円もかかるから、図書館にリクエストするのが正解かもしれません。 でも、科学絵本ってつまらないものが多いけれど、これは秀逸です。楽しんで読んでいるうちに知識もそこから派生する想像力もちゃんと身に付き、刺激される。 「はあ、ナルホド、そうか。へー、そうだったのか」なんて頷きっぱなしです。 物語の力が落ちている今、こういう絵本で物語力を刺激したいと思わせる作品群です。 『ひみつのパーティーはじまるよ!』(リンゼイ・キャンプ作/トニー・ロス絵/吉井知代子訳/文渓堂 1996/1999) パステル画。コミックのようなコマ割で構成されている絵本。おかあさんと、お休みの挨拶をしてからが、アリスとフレディ、子どもたちだけの時間。二段ベッドの上から降りてきたアリスは弟に、これかた御姫様がきてパーティーが開かれるという。そのためには御姫様が好きなザクロとロブスターは必要。アリスの命を受けてフレディは、探検に。もちろんおかあさんにはこっそりと。どこからか待ってきたザクロとロブスター。アリスは今度はふわふわの金のクッションがいるという。出かけるフレディ。その間にロブスターもザクロも食べてしまっているアリス・・。といったストーリーは一見、部屋に留まる姉と冒険に行く弟というジェンダーを覗かせていますが、姉の命を疑わない弟と戦略家の姉という構図でもあり、この二つの層のクロス具合を楽しむこともできます。オチはちょっとありきたりですがね。 『きつねのファング』(テサ・ポター/ケン・リリー絵/今泉吉春訳/文渓堂/1996/1999) 「森の動物たち」シリーズの四作目。訳者の今泉吉春は動物研究家として名高いですが、それもあってか、とても楽しんで訳しているのが伝わってきます。このシリーズのいいところは、あるがままを描こうとしていること。きつねのファングとあるように、名付けることで擬人化される恐れがあるけれど、そうなっていないのが、ミソ。シートンほど思い入れていない。 画面に出てくる様々な動物を探すのも一興。 『なんて かいてあるの?』(リンデルト・クロムハウト作/アンネマリー・ファン・ハーリゲン絵/野坂悦子訳/PHP/1999/1999) さるくんが誰かからの手紙を受け取る。でも字が読めないから読めるといっていたやぎくんの所へ。でも彼が読めるのは「つき」と「やぎ」だけ。それでもるもっとさんのところに行くと、彼女が読めるのは「はな」と「もるもっと」だけ。 こうして物語は連鎖していきます。この連鎖に乗れるかどうかが、この絵本を楽しめるかの分かれ目。オチは意外性はないけれど、ちゃんとした場所にオチをつけています。だから、読後感は暖かい。 『雨ふらしぬまがたいへんだ!』(たかはし こうこ作/ほりかわ りまこ絵/大日本図書/1999) おじいさんが住んでいた家に引っ越してきたもんたさん。その家はちょうど獣道の上に建っていて、もし動物が大変なときは、そこに住む人が彼らを救わなければならない、のをもんたさんは知らないのだが・・・。 もちろん話しは、洪水で大変なカエルを助けるという方向に進むのですね。 ちょっと佐藤さとるっぽい話し。 『ぼくたち 親子はだいくさん』(アンネ・マール文/パウル・マール絵/新井さやか訳/徳間書店1998/1999) ビーバーの父息子の御話し。 御父さんは堅牢な平屋を建てるのが得意。でも息子は高い塔の家を建てたい。だから御父さんと別れて、自分の思う建物を作る。これがビーバー仲間に大人気。二人はそれぞれの家を建て始めますが、ある日嵐が来て・・・・。 完璧な父とそうなろうとする息子の物語ではなく、互いの得意分野で補う父と息子というのが、やはり現代の絵本です。 【創作】 『ビート・キッズ2』(風野潮/講談社/1999) 昨年いきなりのスマッシュヒットとなったデビュー作『ビート・キッズ』の続編が登場。あとがきの、「書きたいことは『音楽そのもの』であり、『音楽を通して描く英二の成長物語』じゃなくて『音楽の好きな英二』や『英二が出会う音楽そのものの楽しさ』なんだ」との言葉が、いい紹介文となるでしょう。作者自身の音楽への、ロックへの愛情が、この英二の物語を進めていきます。かっこいいことよりもかっこ悪くてもかっこいい、みたいなスタンス。登場する高校生たちはみな、一様に相手との会話において、気ィを遣いアホをかますことを忘れません。どんなにシンドくても、喧嘩していても、必ずそこに間を作る。コテコテ貧乏の英二から、フツーの家庭のコのゲンタまで、彼らはとても真っ当なモラルを持っていますが、それが臭みにならないのはそれゆえでしょう。 サラリと読めてしまうエンターティメントです。と同時に、ここには、児童書の新しい方法の可能性もある気がします。そこがうまくつかめたらいいんだけど。まだ、言葉になりません。  『ひみつの小屋のマデリーフ』(フース・コイヤー/野坂悦子訳/国土社/1978/1999) 『ひみつの小屋のマデリーフ』(フース・コイヤー/野坂悦子訳/国土社/1978/1999)先に言っとけば、この本、挿絵悪いです。それと、邦題も。原題は『テーブルのひっかき傷』(訳者あとがき)。ね、ぜったい原題の方がいいでしょ。何だろ?と思わせるもの。『ひみつの小屋のマデリーフ』じゃ、読む前に方読者に内容に対するイメージを抱かせてしまう。それでもいい物語でってありますが、この物語の場合は原題が吉。だって、読者がそのタイトルの意味を知った時に、物語はザーッと、読者の中に感動と共に納得されていくんだもの。 ちょっと勿体無い。いや、ごっつう勿体無い。 でも、これ、「オランダ文学・製作翻訳基金の助成を受けて出版されました」とあるから、そうした基金によって、ようやく翻訳されたのは嬉しい。 マデリーフの母方のおばあちゃんが亡くなる。マデリーフは彼女のことを知りたいけれど、おかあさんはおばあちゃんが嫌いだったようだし、おじいちゃんもはっきり答えてくれない。そこから徐々に彼女はマリーというおばあちゃんのことを知っていくんだけど、いい人でも悪い人でもなく、自分のやりたいことと、母親になること、そうした問題や、愛し合っているけれどすれ違う夫婦や、そうした大事だけど、なかなか子どもの本(いやいや大人の本だって)で描きにくい世界を、とても旨く提出している。 フェミニズムです。 1978年だもんね。びっくり。 もっと早く読みたかった気もしますし、80年位に訳されてたら、私は創作に足を突っ込まなかったかもしれないと、今訳されたことにホッとしたりです。 オランダの児童書って、まだまだ奥が深そう。 『すえっこメリーメリー』(ジョーン・ロビンソン文絵/松野正子訳/大日本図書/1965/1999) 個性的な主人公というものは現在なかなか描きにくいものですが、この65年の作品のマリーにhじゃまだ、そうした個性が存在しています。末っ子であるがためにいつも御姉ちゃん御兄ちゃんから相手にされないメリーは、それでも彼らとからもうと精一杯。もちろんそれはことごとく拒否されたり失敗に終わったりするのですが、その結果いつも勝利を収めるのはメリー。その意味では、昔話のパターンに沿っています。絵は作者自身が付けています。だから、メリーのイメージは文とぴたり合っている。 65年を懐かしいといってはまだ早すぎるかもしれませんが、良き時代の物語。 『青い図書カード』(ジェリー・スピネッリ/菊島伊久栄訳/偕成社/1997/1999) 今、日本で一番注目されている作家の最新訳。青い図書カードをめぐるオムニバス。一話ずつ、主人公の名前(名称)が表題となっています。 この作家の優れて子どもを描く視線は今回も健在。 第一話「マングース」では、不良を気取っている二人の少年のやるせない気持ちと、それがやがてマングース(もちろん自分でかっこつけた呼称)が図書カードを拾い、知識に目覚めていくことから、二人の間にズレが出来始め・・・。そうした心の微妙な揺れをスピネッリは丁寧に掬い取っていきます。 『海底列車に乗って』(金森三千雄/坂崎千春・絵/文渓堂/1999) 「ことばの手帖」シリーズの二作目。詩集です。 帯には「ケイタイで友だちに読んであげて」「この本の海には、忘れかけていたココロ、持ちつづけたココロ、そして永遠のココロが、たくさん泳いでいます」とあるように、癒し系を目指しているようです。でも、 「りすの うしろには なにが いる/りすの うしろには すずめが いる/すずめの うしろには なにが いる/めがねを かけた ねずみの ふうふが いる/めがねを かけた ねずみの ふうふの/うしろには なにが いる/かわいい かわいい こねずみが/ぞろぞろ ぞろぞろ ぞろぞろぞろ」 なんて詩を「ケイタイで友だちに読」むのは、ソートー、ヘンではなかろうか? 少なくとも私は御友達になりたくない。 「今」の売り方としてその線は外れていないけれど、こうあからさまに指示しちゃ、みんな引いてしまうと思うけど。 【評論他】 『日曜研究家vol.14』(日曜研究社) これはもう、知っている人は知っている(当たり前か)、美味しいレトロ雑誌です。 今回の特集が「子ども文化」なので、ここに、紹介しました。「子ども文化」っても戦前戦後ですがね。 それと今回の「徹底的資料」コーナーには「アニメ特撮年表」があって、これが優れものです。 |

|